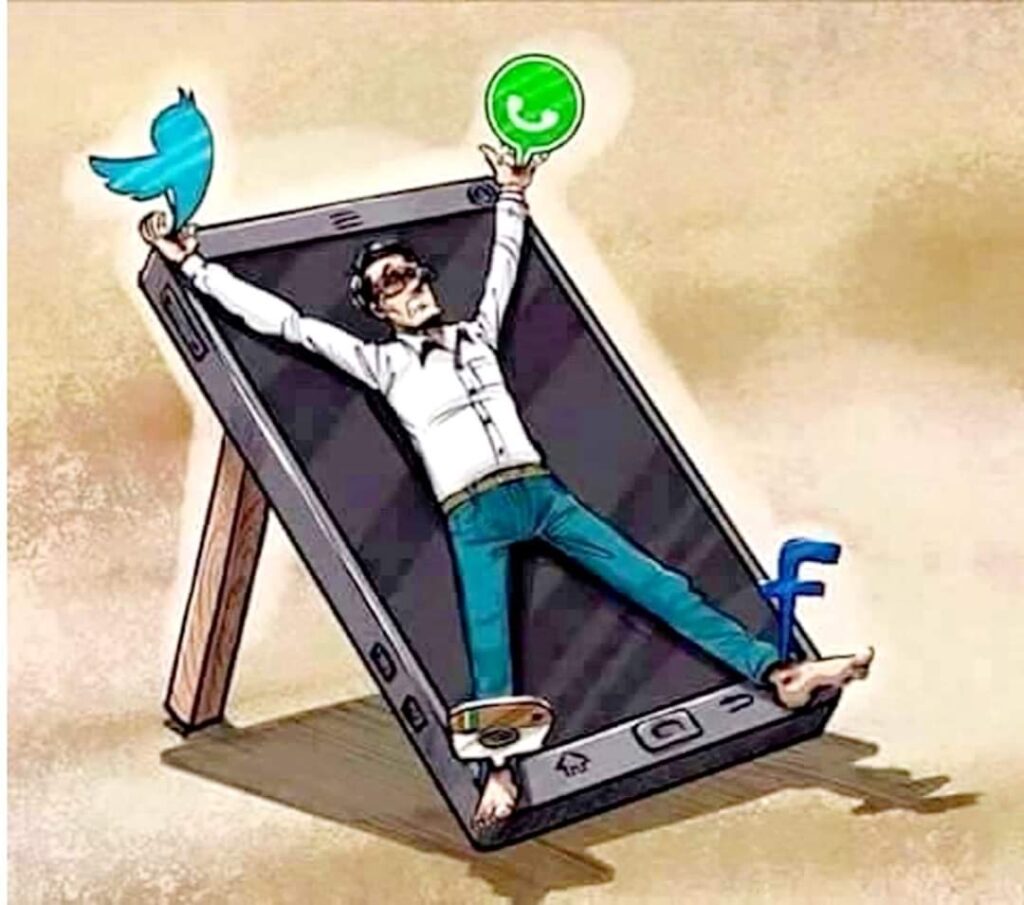

في زمنٍ كانت فيه التربية جوهر الحياة الأسرية، كانت البيوت تمتلئ بحكايات الجدات وأحاديث الآباء، وكانت القيم تُنقل من جيلٍ إلى جيل ككنزٍ ثمين. اليوم، تغيرت الموازين، وغدت الهواتف هي الحاضر الأكبر في حياتنا، بينما ضاع الأبناء بين صمت الشاشات وبرودة الإهمال.الطفل الذي يولد على فطرة نقية، لا يدرك أن السرقة حرام، ولا يعرف قيمة العبادة، لأن والديه انشغلا بتلك الأجهزة عن تربيته على مبادئ الإسلام. تلك الفتاة التي تحتاج لأمٍ تُعلمها أسرار الطهي والنظافة، تُترك وحيدة، تائهة بين تطبيقات الهواتف التي لا تمنحها سوى الوهم. والابن الذي كان يجب أن يتعلم معاني الرجولة والحكمة من أبيه، يُترك لمواجهة الحياة دون دليل، لأن الأب غارق في بحرٍ من الإشعارات والتنبيهات.كل لحظة تمر على هؤلاء الأطفال دون توجيه أو حب، هي جرح جديد في روحهم، جرحٌ سيكبر معهم، ليصبح ندبةً في جيلٍ كامل.

وعندما يكبر الآباء والأمهات، سيحاولون ترك الهواتف والالتفات لأبنائهم، ولكن هل سيكون الأوان قد فات؟ هل سيجدون أبناءً يفهمونهم ويهتمون بهم، أم أن الهواتف التي فضلوها ستصبح الحاجز بينهم وبين قلوب أبنائهم؟الدمار العائلي ليس مجرد عبارة، إنه واقعٌ يعيشه أطفالنا كل يوم، واقعٌ يُهدم فيه الجيل القادم لبنةً لبنة. إذا لم نُدرك خطورة ما نحن عليه الآن، فسنجد أنفسنا في مستقبلٍ مظلم، نبحث فيه عن الحب والاهتمام الذي أهملناه نحن في يومٍ مضى. أطفالنا بحاجة إلى قلوبنا، إلى أن نكون حاضرين في حياتهم بأرواحنا، لا بشاشاتنا. فهل نملك الشجاعة لنضع الهواتف جانبًا ونعود لأبنائنا قبل أن نخسرهم إلى الأبد؟

✍️ د. عبدالله العبدالله